おちいし岬ルートマップ

« 2011年01月 | メイン | 2012年02月 »

JR花咲線(根室本線)落石駅をスタートし、道道143号の歩道を歩く。道路の横断など車には充分、気をつけよう。

落石漁港までの道は途中から、道道1123号で街の中を歩くルートと、より海岸沿いを通る『しおかぜロード』を歩く、2通りがある。

落石漁港

サケ・マス・タラ・タコ・コンブ・ウニなど一年を通して多くの魚介が水揚げされる。また2010年5月より、ユルリ・モユルリ島沖を周遊する『落石ネイチャークルーズ』が運行されている。

詳しくは→http://www.ochiishi-cruising.com/

高台へ上るS字の坂道から見る落石地区の町並み。自然の湾を利用した港、漁師町特有の情景をしている。

車止めゲート

道は2本並行しているが、歩けるのは岬に向かって左側。ゲートのすぐ脇にトイレが設置されている。

旧無線局

現在は根室出身の銅版画家のスタジオ(仕事場)になっていて、 2008年から『落石計画』というアート活動も続いている。 →http://www.ochiishikeikaku.com/

まずは地図上、本来の落石岬へと歩く。一般には、この高台全体を『落石岬』と呼ぶが、地元では『灯台山』という古くからの呼名がある。

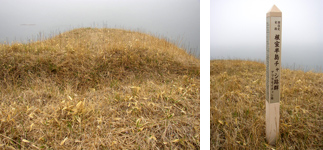

↑今も残る旧無線局の90mアンテナ塔の基礎

途中、アフラモイチャシ跡への道が分岐している。規模の小さいチャシ跡だが『日本の名城100選』根室半島チャシ跡群24ヶ所の1つである。

岬が近くなると、地震関係の観測設備と、大気を観測する地球環境モニタリングステーションがある。どちらも道から見るだけで立ち入り禁止(もちろん計器に触れるのは厳禁)。

ほどなく落石岬(正式な岬はこちら)。

標柱・看板など何もないが、最果て感が漂う。

少し戻り、今度はササ原につづく道を行く。やがて昔、放牧されていた馬の踏み跡の小道がルートになる。アップダウンは自分のペースで。

間違わないように、ルートマップやルートサイン・ポールを確認しながら歩こう。

ミズナラの風衝木

強い風や気温の低い環境で生育している。

グランドマーク(目印)的な存在。アカエゾマツ

落石岬灯台

解体される前の霧笛信号装置↑

1890(明治23)年、北海道で10番目に設置された歴史のある灯台。『日本の灯台50選』にも選ばれている

このルートを印象づける落石湿原内の木道(615m)。丸太材なので歩行注意

サカイツツジとアカエゾマツ純林

アカエゾマツ純林のミズバショウは5月、それが終わり近づく5月下旬からサカイツツジが咲く6月中旬まで。

アカエゾマツ純林のミズバショウは5月、それが終わり近づく5月下旬からサカイツツジが咲く6月中旬まで。

再び旧無線局に到着、来た道を戻る。

落石岬は、高さ約50mの海食崖に囲まれた平坦な台地。中心部にアカエゾマツの純林がある高層湿原があり、独特の景観を見せている。その外縁をとり囲むように草原があり、北方系、高山植物をはじめ数多くの草花が咲く場所。この地の自然の中心になっている高層湿原は、水源が河川や地下水ではない湿原のことで、特徴あるその植生からミズゴケ湿原ともいわれる。この地の自然の中心になっている高層湿原は、水源が河川や地下水ではない湿原のことで、特徴あるその植生からミズゴケ湿原ともいれわる。落石岬では雪解け水や雨、そして夏(6?8月)に毎日のように発生する海霧(うみぎり:地元では「ガス」とも呼ばれる)を源として成り立っている。 また海霧は、水分だけでなく冷たい空気をともなって、日照をさえぎり低温にする。根室の夏の気候は、北海道のほかの地域に比べると冷涼なうえ、落石岬周辺は市中心部より更に平均気温が約2℃も低いとされ、その厳しい条件が「どこにいても海が見える」台地の上に、まるで標高1000mを越える高山帯のような自然をつくり出している。

高さ30?40m、太さ1?1.5mになるマツ科の常緑針葉樹。北部・東部北海道に多く、エゾマツやドドマツと混生することが多いが、落石岬のように純林をつくることもある。岩礫地・湿地・砂丘・火山灰地など、ほかの植物が育ちにくい環境に適応した樹木である。 悪条件の環境に分布するアカエゾマツだが、ここのものはさらに矮生(小)化したうえ、奇形までしている。胸高直径15?のもので樹齢が約100年もあると推定されている。

寒冷地おもに東アジア北部やカムチャツカ半島などの限られた湿地に生息するツツジ科の半常緑樹。昔、サハリン南部(南樺太)が日本の領土だったとき、国境(≒さかい)の辺りに多く見られたことから「サカイツツジ」と名付けられた。サハリンの北緯50度が南限とされていたが、1930(昭和5)年、遠く離れている落石岬湿原内のミズゴケのブルト(塊)上に自生していることが発見された。1940(昭和15)年2月にはその分布の特性と、日本国内でここだけに生育するという希少性から、生息地域を含めて国の天然記念物に指定され、厳重に保護されている。

花期:5月下旬?6月中旬

発見者:北海道大学 宮部金吾・館脇操 両博士

本来の分布から離れていることを、不連続分布または隔離分布と呼ぶ。これらの事例はまだ不明な点も多く、学術的に貴重な存在である。

根室市はほぼ亜寒帯の気候に属し冷涼であるため、同じ北海道でもなかなか見ることのできない北方系、地域性のある草花、そして低地にも関わらず高山植物の宝庫。落石岬はそれらの絶好の観察場所である。

※ルートを歩いていてよく見かる代表的なもの15種。

ユキワリコザクラ 根室市の市花 シコタンタンポポ 別名:ネムロタンポポ

トモシリソウ 名前の由来は根室市の友知から

ハクサンチドリ・マイヅルソウ 高山植物の代名詞

動物現在、エゾシカは根室で一番観察しやすい動物。1890年代の明治初期の乱獲や大雪などによる大量死で、一時は絶滅が心配されるほど減少したことがあった。その後、保護のため狩猟を厳しく管理し、徐々に生息数を回復。1980(昭和55)年頃からは、逆に農林業、自然植生へ深刻な被害を出すほどまで増加してしまった。落石岬でもよく見かけるようになり、とくに冬期は数100頭規模の群れになることも。

湿原周囲の草原にキタキツネ、注意深く歩いていれば木道の下を這いまわるエゾヤチネズミなどのネズミ類、オオアシトガリネズミ(食虫目:モグラの仲間)など。海上にはゼニガタアザラシまたはゴマフアザラシ(冬)。落石岬灯台や落石港でラッコが観察されたこともある。

アカエゾマツ林内の木道上から、ヒガラ・ハシブトガラ・ゴジュウカラなどのカラ類とキクイタダキ、キツツキ類のコゲラ・アカゲラ、春?夏はアオジ・センダイムシクイ・ルリビタキなど。湿原周辺の草原(春?夏)にはオオジシギ・ヒバリ・カワラヒワ・ノビタキ・オオジュリン・ノゴマ・シマセンニュウ・タヒバリ(春・秋)など。 断崖周辺と海上にはオオセグロカモメ・ウミネコ・ウミウ・ヒメウ、冬期間はシノリガモ・クロガモ・コオリガモなどのカモ類が多い。 断崖付近で発生する上昇気流を利用するワシやタカ類、とくに冬の落石岬は絶好の観察場所。オジロワシ(通年)、オオワシは普通。ノスリまれにケアシノスリが湿原や周辺の草原で餌となるネズミを探す様子を見ることができる。ほかにハヤブサ・チョウゲンボウなどや、フクロウの仲間のコミミズクなど出会うことも。

地球環境モニタリングステーション ―落石岬― 無人大気観測施設

1995(平成7)年10月から地球温暖化防止への取り組みとして、温室効果ガスなどの大気微量成分の観測。高さ51mにある採取口から大気を取り込み、各種測定機器を用いて大気分析。温度・湿度・風速・降水量や紫外線・日射量なども観測。毎日1回自動的にデータがつくば市にある国立環境研究所の地球環境研究センターに送信されている。同様の施設は他に沖縄県の波照間島にあり、どちらも人為的な影響が少ない、空気のきれいなところが選ばれている。また落石岬の観測施設は自然環境へ配慮し、簡易構造となっている。

1965(昭和40)年前後の落石駅には駅員がいて、駅前に漁協の事務所が、それに灯台守りのいた落石岬灯台に無線局と営林署、それぞれに多くの人が働いていた。町にはたくさんの商店や酒屋、食堂に居酒屋、旅館、民宿、理髪店まであって活気があり、北洋サケ・マスの漁期、港に船が溢れていた。山吹色に塗られた中型漁船には1隻あたり約20人が乗り組み、落石港だけで10隻以上、それだけで約200人の漁船員になる。すべてに人力が必要でサケ・マスの荷揚げ作業、昆布干しをする「岡周り」という人たちや、また定置網漁の食事をつくる「飯炊きさん」まで。石川、富山をはじめ青森、函館などから多くの人が仕事に来ていた。毎年、最盛期になると1000?1500人の人が落石にいたといわれる。当時、小・中学校に約300人位の子供がいた。運動会やお盆、お祭りも賑やかで、今でもいい想い出として残っている。

(話し:浜辺洋一 1942(昭和17)年、落石生まれ。父は落石無線局に勤務していた)

(話し:浜辺洋一 1942(昭和17)年、落石生まれ。父は落石無線局に勤務していた)

以前、駅前に漁業協同組合の事務所があり当時の木造倉庫が残っている。現在の漁協敷地内にある石碑(表功碑)もそこにあった。保線区や国鉄官舎(駅員・保線区)もあり、酒屋、商店を兼ねた駅前旅館もあった。現在の駅舎は国鉄時代末期?JR北海道発足初期に改築されたもので、建物の半分以上が減築(事務室部分)されている。

ほかにも営林署の事務所・官舎があり、林業が営まれ製材所まであった。

1981(昭和56)年に放送されたフジテレビの連続ドラマ『北の国から』は、東京から故郷の北海道富良野に戻り、その大自然の中で暮らす一家の姿を描いたもの。多くの人から共感を得て、日本のテレビドラマの代名詞的な存在。特番として続編がつくられ2002(平成14)年まで21年間にも続いた。

その特番ドラマの場面として、『北の国から'95秘密』『 北の国から'98時代』が根室市の落石地区(浜松・西落石)で撮影された。すでに残っているセットなどはほとんどないが、’95秘密で「蛍が勤務した診療所」として使われた民家が残っている。実際にまだ住民がいて、その古い洋風の木造建築に持ち主も愛着を持って維持して来たが、今年2011(平成23)年の夏に取り壊しの予定。

『北の国から』の中で北海道の山間と対比するように描かれた海辺での生活の名場面の風景のひとつが、また消える。

| 撮影年 | 題名 | 制作 |

|---|---|---|

| 1961 | ノサップの銃(がん) | 日活 |

| 1977 | ウサギ飛ぶ海 | TBS |

| 1978 | 北の宿から | 松竹TV部 |

| 1978 | 男たちの旅路 | NHKドラマ |

| 1984 | 男はつらいよ | 松竹 |

| 1986 | 離婚しない女 | 松竹 |

| 1992 | おろしや国酔夢譚 | 東宝 |

| 1995 | 北の国から’95秘密 | フジテレビ |

| 1998 | 北の国から’98時代 | フジテレビ |

| 1999 | 故郷 | 東映 |

| 1999 | ゴジラ2000ミレニアム | 東宝 |

| 2002 | 京都殺人案内25 | 松竹TV部 |

| 2004 | ドラマスペシャル弟 | テレビ朝日 |

| 2005 | はぐれ刑事純情派 | 東映 |

| 2009 | ハナミズキ | 東宝 |

休み番屋しおかぜ

TEL0153-27-3939 1泊2食付5300円、素泊り3000円、部屋は全て2階。チェックイン●14:00から OPEN●2005(平成17)年

地元根室を中心とした新鮮な海の幸の料理でおもてなす。以前、漁船に乗る乗組員が寝泊まり食事をしていた『番屋』を改装した宿。また敷地内には船舶の部品などを扱う『カネイシ船具店』もある。

コンブ漁に使うおもしろい形の道具→

九州・福岡県出身で、20年以上前の若い頃に訪れた北海道に憧れ、サロマ湖の宿でバイトしながら2年ほど暮らす。自分の宿を持ちたいと市内納沙布岬の近くで『カジカの宿』を開業。バイトしていた時、主人からつけられたアダ名が魚の「カジカ」で、その時の仲間が「カジカがやっている宿」と紹介してくれることもあり、そのまま名前に。 17年ほど前に落石漁港が見渡せるこの高台が気に入り移転した。地元の漁師さんたちも気のイイ人たちばかりで、落石をはじめ水産の町、根室の豊富な海の身の幸は、宿に泊まるお客さんを満足させてくれる。広がる風景や自然も魅力的で、有名なサカイツツジやエトピリカだけではなく、三里浜の夕陽、荒涼とした原野を走る花咲線、見どころがたくさんあるという。旅のスタイルも時代とともに変化しているが、カジカの宿の主人、荻島定巳さんは訪れるいろいろなお客さんに、のんびりと過ごし、そしていい旅をして欲しいと想っている。

TEL0153-27-2525 営業●のれんが出ている時 OPEN●1965(昭和40)年頃から メニュー●ラーメン・炒め御飯など

TEL0153-27-2525 営業●のれんが出ている時 OPEN●1965(昭和40)年頃から メニュー●ラーメン・炒め御飯などシマエビ入りラーメン650円

根室では珍しい苗字の惣万(そうまん)照子さんが切り盛りするお店。ご主人は新潟の出身。ここ落石には北陸の出の方が多いことから越中衆(えっちゅうしゅう)と呼ばれていたそうだ。カウンター中心の小さな店だが、地元、落石のネコアシ昆布で出汁をとったラーメンがここの売りだ。根室は風の強いところで、市内のオホーツク側は北からの風が吹くとひどく、落石は南東の風が吹くと海は時化模様になる。これは長年の経験の賜物。

TEL0153-27-2061 営業●のれんが出ている時 OPEN●1965(昭和40)年以前から メニュー●ラーメン・チャーハン(各600円)がおすすめ。カレーライス・豚丼・玉子丼(各600円)、おでん各種1本70円。

TEL0153-27-2061 営業●のれんが出ている時 OPEN●1965(昭和40)年以前から メニュー●ラーメン・チャーハン(各600円)がおすすめ。カレーライス・豚丼・玉子丼(各600円)、おでん各種1本70円。

開店当初は岸壁のすぐ横にあり、祖母フミさんが店を切り盛り。落石で見るお日様がキレイだったので、店の名は「太陽」とした。港に出入りするたくさんの漁師さんが、作業の合間に食べに来ていたそうで、今でも昔ながら味を変えずに営業。またご主人の窪田次也さんは、『太陽潜水』という潜水業をしていて、地元を中心に急な船舶のトラブルなどに対応している。

TEL0153-27-2052 営業●7:00から19:30 定休●日曜 OPEN●1938(昭和13)年

TEL0153-27-2052 営業●7:00から19:30 定休●日曜 OPEN●1938(昭和13)年

まだ落石に港(昭和27年起工)ができる前、砂浜が続き冬に打ち寄せる流氷が、美しい自然の風景を見せていたこの頃、日用品だけでなくお焼きや駄菓子などを量り売りする商店として開店した。店はご主人の新濱悟さんと切り盛り。30から40年前は「店にリュックを預けて岬まで歩いていたのんびりとした時代もあった」と奥さんの新濱百合子さん。今でも、朝陽と夕陽だけは当時と同じ美しさを見せてくれている。

TEL0153-27-2020 営業●9:00から18:00 定休●不定休 OPEN●1972(昭和47)年

TEL0153-27-2020 営業●9:00から18:00 定休●不定休 OPEN●1972(昭和47)年

「北洋サケ・マスが全盛期だった頃、港は漁船と船員で溢れていてね。商店も15から16軒、食堂・居酒屋・スナックと、活気のあるにぎやかな町だったのよ」とご主人の井上薫さんと奥さんの裕子さん。今でも地域の店というのは変わらないが、この頃は海で何日も操業する漁船への仕込み店として、5人で切り盛りしていたほど忙しかったという。

地元のおなじみさんが仕事の合間に来店する。営業開始が早いのも漁師町ならではのことと、島田みきさん。

TEL0153-27-2230 営業●8:00?18:00・祝日17:00まで 定休●日曜

TEL0153-27-2230 営業●8:00?18:00・祝日17:00まで 定休●日曜

ここに勤務する橋孝博さんはスタンドでの給油のほか、船に重油を給油する港町ならではの仕事をしている。ここ落石出身で子供の頃は旧無線局が仲間と遊ぶ時の秘密基地だった。「何もないところだけど花や動物、自然は豊かですよ。」と笑顔で迎えてくれる。地元の人は、釣りや外浜でサーフィンしたりと、それぞれの楽しみ方があるという。

※橋さんのほかに浜松地区出身の中島順哉さんも勤務。スタンド給油担当。

TEL0153-27-2063 営業●9:00から20:00 定休●日曜・第2土曜 OPEN●1969(昭和44)年

TEL0153-27-2063 営業●9:00から20:00 定休●日曜・第2土曜 OPEN●1969(昭和44)年

ちょうど車が増え始めた昭和40年代始め、親戚に誘われ、隣町浜中から自動車整備工場のない落石に店を構えた。漁師さんがその日の仕事を終える午後に修理を頼まれることが多いので、作業も夜8時ころまで続くことも。地元のトラックのほとんどを整備しているほか、曲がったイカリの修繕など鉄工所の役割も果たす。地元の漁業とは切っても切れない関係だ。それに観光で来た車のパンクや故障の修理も頼まれることがあると、会長の上野陽三さんはいう。

TEL0153-27-2252 窓口●9:00から17:00 ATM●平日8:45から18:00、土曜9:00から12:30

TEL0153-27-2252 窓口●9:00から17:00 ATM●平日8:45から18:00、土曜9:00から12:30

1880(明治13年)年開局。駅逓としてからの長い歴史があり、現在の局舎は5代目。

明治初期(当時は民家が3、4軒)に駅逓として開局した北海道でも歴史のある郵便局。局長の廣田博さんも歴史、懐かしいものが好きで個人的に収集している。それらを局にあるコミュニティスペースで展示をしたり、手持ちの古いカメラで地元の小学生に写真を撮影してもらい、コンテストをしたりと活動。地域に根差した郵便局である。

荒涼として何もないようなところだけど、高台から見下ろす港の景色がよく、朝陽・夕陽・虹・海霧と自然現象を美しくさせる景観。とくに霧の切れ間に見える風景が幻想的で、それは日々の勤務に変化をつけてくれる。

オリジナル消印は、50円以上の切手を購入すると押せる。北海道のふるさと切手や、各郵便局オリジナルポスト型はがき(180円)とともに記念になる。

オリジナル消印は、50円以上の切手を購入すると押せる。北海道のふるさと切手や、各郵便局オリジナルポスト型はがき(180円)とともに記念になる。

TEL0153-27-2151

TEL0153-27-2151

「落石は今まで勤務した他のどの場所より自然が濃い」と笹川淳巡査部長。やはりサカイツツジや花のシーズンは観光客が多くなる。岬までの道程が複雑なせいか、道を聞かれる方が多いという。今でもドラマ『北の国から』のロケ地と知って訪れる方も。これには驚き。夜のパトロールの時、偶然見かけたサンマ漁船のたくさんの灯りはキレイで今でも印象に残っているという。

TEL0153-27-2231 創業●1915年(大正初期)前後 水産物の加工および販売

TEL0153-27-2231 創業●1915年(大正初期)前後 水産物の加工および販売新鮮なサンマを産地根室で加工。

食べやすい一口サイズで美味しく

持ち運びが楽で、お土産に最適。

大正初期に漁業経営から始まり、昭和にはサケ・マス、サンマを主とした漁業会社として成長。平成に入ると水産加工品の製造業として事業展開させている地元落石の企業。豊富な海の幸を新鋭の製造ラインで加工、商品管理を徹底し、全国へ届けている。

→http://www.kaneyoshi.jp

TEL&FAX 0153-27-2772 営業●9:00?17:00(年末年始をのぞく) 落石ネイチャークルーズの受付、待合い所。霧娘商品の製造・販売。→http://www.ochiishi-cruising.com/

TEL&FAX 0153-27-2772 営業●9:00?17:00(年末年始をのぞく) 落石ネイチャークルーズの受付、待合い所。霧娘商品の製造・販売。→http://www.ochiishi-cruising.com/

2007(平成19)年に地元、落石・浜松・昆布盛漁業者の妻たちで結成。エトピリ館を本拠地に味自慢・腕自慢の6人が、地元の新鮮な海の幸を使った商品の製造販売をしている。また北海道有数のタコの水揚げ港で、メンバーのほとんどが家業でタコ漁を営んでいるため、ミズダコ・ヤナギダコの商品化、販売促進に力を注いでいると代表の小谷鈴子さん。

TEL 0153-27-2121

TEL 0153-27-2121

落石・浜松・昆布盛と3つの港を中心に、豊富な海に恵まれサケ・マス・サンマ・タラ・タコ・カニ・コンブなどを生産する。人々が集い暮らす町があるのも、古くから漁業が営まれていたからである。現在、将来における豊かで活気ある漁村を目指し、水産業を核とした地域振興や観光に注目し各事業を展開させている。

→詳しくはhttp://www.ochiishi.or.jp/

落石(おちいし)という地名は、アイヌ語の「オク・チシ 人の首の付け根のくぼみ」に由来し、落石岬が本土につながる低地、現在の漁港周辺をさしている。また1643(寛永20)年、オランダの探検家フリースが根室市東梅へ金銀島探索のためカストリクム号で現地を訪れる前、落石岬を望見してマンスホーフト岬(人頭岬)と名付けた(これは落石の名が世界に紹介された最初)。偶然かも知れないが、その両者の共通性に興味深いものを感じる。

ほかにもアイヌ語の解釈には、

1953(昭和28)年の落石

サケ・マス・コンブなどを生産する漁場として、落石地区は古くから漁業が営まれていた。江戸時代後期には水産物を求める松前藩の力がおよぶようになり、漁場が管理される。明治時代以降、旧国道のルートとして驛逓が置かれ、新たな漁業入植者などが住むようになり集落ができる。漁法の進歩や北洋への進出と、根室市の水産業の一地区(町)として発展。自動車が普及する前の国鉄根室本線の開通、落石駅の開業は町並み形成のきっかけとなった。またそれ以前のチャシ跡や竪穴式住居群跡などの遺跡から、より古い時代から落石の豊かな海が、この地で生きる人びとを支えていたのを知ることができる。海とともに生活する姿は、今でも変わってはいない。

| 1790年代(寛政年間) | 厚岸場所として番屋が設けられ、春から秋の漁期だけ居住。 |

| 1808(文化5)年 | 厚岸→落石→根室の道路が開通、落石は主要な駅となる。 |

| 1868(明治元)年頃 | 地区でのコンブ漁がはじまる。 |

| 1876(明治9)年 | 落石村、昆布盛村あわせて漁家20戸。 |

| 1880(明治13)年 | 落石郵便取扱所開局 |

| 1883(明治16)年 | 昆布採取組合設立。落石でもタラ漁をはじめる。 |

| 1887(明治20)年 | 鮭営業組合設立。 |

| 1889(明治22)年 | 中国に昆布輸出を始める。 |

| 1890(明治23)年 | 落石岬灯台点灯。 |

| 1892(明治25)年 | 落石小学校のもとになる教育所ができる。 |

| 1908(明治41)年 | 落石無線(その後の無線電信局)開設。 |

| 1910(明治43)年 | 石盛漁業協同組合設立。 |

| 1920(大正9)年 | 国鉄根室本線が延伸し、落石駅開業。事務所駅前に新築移転 |

| 1924(大正13)年 | 組合長表功碑除幕。 |

| 1930(昭和5)年 | サケ・マスは氷詰め、冷蔵船にて甘塩等にて、東京・名古屋・大阪へ出荷。 |

| 1947(昭和22)年 | 落石中学校開校 |

| 1949(昭和24)年 | 落石漁業協同組合設立、この春ニシン大漁。 |

| 1952(昭和27)年 | 落石漁港起工式 |

| 1955(昭和30)年 | 西カムチャツカに組合自営のサケ・マス漁船出漁。北洋漁業最盛期を迎える(昭和40年代まで)。 |

| 1966(昭和41)年 | 落石漁協がユルリ島の(168ha)の払い下げを受ける。落石無線電信局廃止 |

| 1976(昭和51)年 | 落石漁港に漁協新事務所竣工 |

| 1977(昭和52)年 | 200海里規制にて日本の漁業形態が大きく変化。 |

| 1992(平成4)年 | 落石駅無人化 |

| 2010(平成22)年 | 落石岬灯台霧笛廃止 |

1908(明治41)年、北米航路の要衝として船舶や航空機と無線電信を行うため設置された。千島・樺太(サハリン)・カムチャツカの陸上局(電信局・郵便局)とも固定通信業務を行っていた。業務内容は公衆電報・遭難通信・気象通報・航行警報および報時通信など。開設当初は落石岬側にあったが、1923(大正12)年に現在の場所に移設されている。1929(昭和4)年には、世界一周中のドイツの飛行船ツエペリン伯号の無線を受信。またアメリカのリンドバーグがシリウス号で、1931(昭和6年)に北太平洋横断飛行を行った時も、無線の誘導により濃霧の中を根室港に着水するという出来事があった。いずれも困難な状況の中、歴史に残る偉業として今も語られている。また1945(昭和20)年、旧ソ連軍(ロシア)の択捉島侵攻の無線電信の第一報を受信するなど、逸話は多い。

施設は1966(昭和41)年、札幌中央電報局に統合されることとなり、半世紀を越えるこの地での業務を終えた。その後、荒れていた建物を、銅版画家の池田良二・武蔵野美術大学教授が1985(昭和60)年より改修を続け、スタジオ(仕事場)として利用している。

|  |  |  |

| 開設初期の頃 | 旧無線局 | 記念碑 | 大正時代の道内回線図 →全面PDF |

※現在でもほかに、アンテナ塔の基礎と塔を固定するワイヤーの基礎などが残っている。

施設の全容

90m高のアンテナ塔をはじめとする5基の鉄塔群、居住棟が5棟・格納庫・共同浴場・テニスコートなど。居住区となっていた落石宿舎では職員の家族を含めて50人前後が生活していたといわれる。

1890(明治23)年に『落石埼灯台』として、船舶の安全航行のため設置された。建造物高15m、水面から灯光の高さ48m、光は8秒ごとに1閃光する。紅白の塗り分けは日中でも目印、とくに積雪期でも目立つように景色に施されている。 初代は四角形の木造建築(鉄製円筒形という記録もある)の石油ランプ灯だったが、現在はハロゲン電球を使用、実効光度42万カンデラ(40W蛍光灯の約1270倍)という明るさで約35kmキロ先まで光が届く。GPSなどの機器が未発達だった時代、沖合を航行する船舶はこの光を確認した後に、北米へと針路を取ったといわれる。また海霧の発生が多い海域のため霧笛信号を併設していたが、2010(平成22)年に廃止になった。

霧笛はGPSの時代になっても、その音と余韻で方向を見極めていた年配の漁師の方々にあてにされ、利用されていた。今でも廃止を残念がる人が多い。

| 1890(明治 23)年 | 北海道で10番目の灯台として設置。 |

| 1952(昭和27)年 | コンクリート建造に建て替え |

| 1960(昭和35)年 | 燈台守がいた駐在勤務から交代制の滞在勤務に |

| 1977(昭和52)年 | 遠隔監視(無人化) |

| 1959(昭和34)年 | 霧笛信号併設 |

| 1966(昭和41)年 | 現在の名称に変更 |

| 2010(平成 22)年 | 霧笛信号廃止、撤去 |

チャシはアイヌ語で、砦・館・柵・柵囲いをさす。道東中心に日高地方などに多く存在し、眺望のよい海・湖沼・川などに面する高台に築かれている。周りに一つまたは複数の壕を掘るのが大半で、木材の柵で囲って閉鎖的な空間としていた。 古くは神様が降りて来る場所として、聖域的な意味合いを持っていたとされ、次第にアイヌ民族同士あるいは和人との戦いの時の砦として使われた。また交渉や裁判 ・見張りなど場所としても使われたというが、その時代が歴史学・考古学上まだ不明な点も多いため定かではない。

創祀:明治44年10月18日

古く落石は信仰心が深く、故山崎基次郎が発起人となり、地区の平和と産業経済の発展を願い、また本人の崇高なる敬神の元、有志浄財を募り1911(明治44)年、社殿を造営、海の神・商業の神である事代主神を祀る。1927(昭和2)年に大物主神を祀り、落石金刀比羅神社と改称された。その後、倉稲魂神を祀り三祭神となる。現在の社殿は昭和37年に新築された神明造り。毎年9月28日、29日に例大祭が催される。

大物主神(オオモノヌシノカミ)

蛇神・水神または雷神として、稲作豊穣・疫病除け・酒造り(醸造)などの神として信仰。また国の守護神である一方で、祟りなす強力な神である。

事代主神(コトシロヌシノカミ)

海と関係の深いえびすと同一視され、海の神・商業の神として信仰。七福神の中のえびすが大鯛を小脇に抱え釣竿を持っているのは、国譲り神話におけるこのエピソードによるものである。

倉稲魂神(ウカノミタマノカミ)

「ウカ」は穀物・食物の意味で、穀物の神である。稲荷神(お稲荷さん)として広く信仰。

1910年代(大正前期)に根室別院付属説教所として公許されるが、過去帳には1896(明治29)年からの記録がある、根室にある寺院は、太平洋戦争時の供出により梵鐘を失ったままのところが多いが、高徳寺では1947(昭和22)年に再鋳されている(根室市内で梵鐘があるのは3ヶ所)。また北方四島のにあった多楽島説教所の御本尊が安置。境内には50年ほど前に落石沖で沈んだ漁船の慰霊碑もある。

第七長生丸遭難者追悼慰霊碑

檀家さんの話では、昔まだ港に防波堤も灯台もなかった頃、湾に船を入れるとき海面下に隠れている瀬(暗礁)を避けるため、改修される前の旧本堂屋根の天辺にあった擬宝珠(ぎぼし)を目印にし、その方向に進んだという。今では家も増え見通しも悪くなったが、当時は地元漁師さんたちの日常の操業の目印としても、活躍していた。

※擬宝珠(ぎぼし)=または葱台(そうだい)のことで、欄干などの天辺を飾る装飾。

参考文献等

『おちいし』(1976)落石漁業協同組合

日本地名大辞典 北海道(1987)角川書店

北海道 無線のあゆみ(1972)日本電信電話公社根室無線中継所

開校百周年記念誌潮風(1993)根室市立落石小学校

道東地方のアイヌ語地名【国有林とその周辺】(1995)鎌田正信

Wikipedia

資料協力

根室市歴史と自然の資料館