三里浜パス

落石三里浜パスは2010年のオープンに向け現在、調査中です。

もうしばらくお待ち下さい。

三里浜

戦中の崩れたトーチカ

落石三里浜パスは2010年のオープンに向け現在、調査中です。

もうしばらくお待ち下さい。

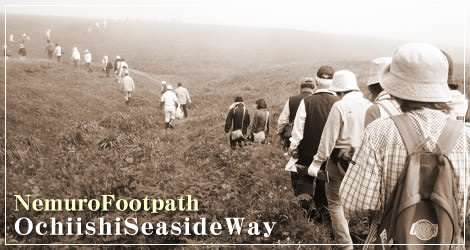

イギリスには、フットパスと呼ばれる歩行者専用の道があります。

総延長22.5万キロ。私有地である牧場や森林などの田園地帯から海岸線や市街地の緑地帯まで、イギリス全土に網の目のように道が張り巡らされています。

そこでは人が歩く権利(通行権)を法的に認めているので、たとえ私有地であってもフットパスと承認されていれば、外国からの旅行者でも自由に通行できる道となります。

ウォーキングの好きなイギリス人にとって、フットパスとは、歩きながら自然を楽しむレクリエーションの場であり、自然回帰のために必要な歩く道の文化と言ってもいいでしょう。

落石地区マリンビジョン協議会は、漁村部から農村部へつながるこのフットパスにヒントを得て、根室版フットパスの導入を試みています。

落石地区マリンビジョン協議会は、漁村部から農村部へつながるこのフットパスにヒントを得て、根室版フットパスの導入を試みています。

ゆっくりと歩くことで見えてくる北海道の魅力は、他の地域から訪れる方だけでなく、私たち地元の者にとっても地域の魅力の再発見につながる新しい試みでした。

そこから感じるフットパスとは、目的地に到達するための道ではなく、地域の自然や歴史の糸をたぐりよせながら、人と人、人と自然、人と風景のつながりを取り戻すための「共生」の道への可能性です。

そこから感じるフットパスとは、目的地に到達するための道ではなく、地域の自然や歴史の糸をたぐりよせながら、人と人、人と自然、人と風景のつながりを取り戻すための「共生」の道への可能性です。

【A dream come true - the freedom to ramble through farmland !】

Nemuro,Hokkaido

Less - travelled paths streching to the horizon

A footpath is a path reserved exclusively for pedestrians and, as long as it is an aproved footpath,walkers have right of way, even if it goes through private farmland. The Nemuro Footpath is the one of the first footpaths in Hokkaido to model itself on this British style. The three footpaths run through five farms. While the walk itself is very enjoyable, the paths also lead walkers through some pristine countryside. Losing yourself in the forest on one of our ecotours is a perfect way to get a feel for the immensity of the Hokkaido countryside.

落石岬や浜松をはじめとする根室半島の独特の自然を創り出している源は、この海で発生する海霧と考えてよい。海霧は陽射しを遮るだけでなく、冷たい空気を半島まで運び気温を冷涼なものとする。海抜の低い丘陵が続く半島なのに植生でいえば高山・高原系の植物、地域を特徴づける北方系の植物が多く見られる。

落石岬や浜松をはじめとする根室半島の独特の自然を創り出している源は、この海で発生する海霧と考えてよい。海霧は陽射しを遮るだけでなく、冷たい空気を半島まで運び気温を冷涼なものとする。海抜の低い丘陵が続く半島なのに植生でいえば高山・高原系の植物、地域を特徴づける北方系の植物が多く見られる。

気候帯:ほぼ亜寒帯

北方系また特徴的な植物:

キヨシソウ・トモシリソウ・チシマフウロ・シベリアシオガマ・ネムロシオガマ・シコタンタンポポ(ネムロタンポポ)など

高山・高原系の植物:ハクサンチドリ・クロユリ・ツリガネニンジンなど

只今、新しいエントリーはありません。

落石シーサイドウェイに関する

お問い合わせは下記まで。

落石漁業協同組合

■住所:〒088-1781 北海道根室市落石西395番地2先埋立地

■電話:0153-27-2121

■FAX:0153-27-2537

■E-mail:info@ochiishi.or.jp

自然草原等に馬などを放牧すると、好んで採食するイネ科・カヤツリグサ科の植物の草丈が低くおさえられる(食圧)。それによって本来ならそれらの陰になってあまり勢力を維持できないフウロソウ科・キク科・ゴマノハグサ科・キキョウ科・アヤメ科・ラン科などの目で見て鮮やかな花をつける植物たちが、適度に生茂ることができるようになり、開花時にはその花が目立つようになる。

自然草原等に馬などを放牧すると、好んで採食するイネ科・カヤツリグサ科の植物の草丈が低くおさえられる(食圧)。それによって本来ならそれらの陰になってあまり勢力を維持できないフウロソウ科・キク科・ゴマノハグサ科・キキョウ科・アヤメ科・ラン科などの目で見て鮮やかな花をつける植物たちが、適度に生茂ることができるようになり、開花時にはその花が目立つようになる。

まるで花畑のようになることから専門的用語で『花園効果』と呼ばれる。

ユルリは、アイヌ語で鵜の鳥。(本名はウリリ)モユルリは、鵜のいる小さな島という意味。

ユルリは、アイヌ語で鵜の鳥。(本名はウリリ)モユルリは、鵜のいる小さな島という意味。

ユルリ・モユルリ島の西側には、七つ岩と呼ばれる7個の岩がある(釧路沖地震で岩の1つは崩壊している)

ユルリ・モユルリ島は、断崖に囲まれた平坦な無人島である。明治初期には、帆船の風待ちの待機場所や避難場所として利用されていた。

崖地は国内有数の北方系海鳥の営巣地となっており、北海道の天然記念物に指定されている。一般人の立ち入りは規制されているが、エトピリカのような貴重種やラッコ、アザラシなどが繁殖しているため、周辺環境の保全が必要とされている。

漁師達はこの森をシンコワラと呼んでいる。シンコ原(トドマツ林)語源のシンコはアカエゾマツ(=ヤチシンコ)からきていると考えられるが、この場所にアカエゾマツは1本(程度、見た限り)しかない。

漁師達はこの森をシンコワラと呼んでいる。シンコ原(トドマツ林)語源のシンコはアカエゾマツ(=ヤチシンコ)からきていると考えられるが、この場所にアカエゾマツは1本(程度、見た限り)しかない。

明治時代にアカエゾマツからトドマツに遷移した可能性は低く、樹皮がアカエゾマツのようなので喩えまたは通称として、そう呼ばれているのかも知れない。

各トドマツの径はあまり太くないがその特徴的な樹皮が、すでに鱗片状に剥離していることから樹齢はかなり高いと思われる。幹の湾曲や樹形の状態から風雪の影響をかなり受けていることが想像できるので、それが成長の遅い要因の1つと考えられる。

トドマツは山地を中心に海岸まで生える木であるが、このシンコ原のような風雪の強いところに群落をつくっているのは珍しいと考えていい。(ただし、北海道開拓時代からの伐採が進み、現存している場所が少ないということもある)。

・浜松の入植時期は定かではないが、明治初期と言われている。現在のように多様な漁は行われておらず、昆布漁のみであった。港の整備もなく、出漁の都度、船を巻き上げていた。

・浜松の入植時期は定かではないが、明治初期と言われている。現在のように多様な漁は行われておらず、昆布漁のみであった。港の整備もなく、出漁の都度、船を巻き上げていた。

昔と比べると、現在の浜は随分短くなっている。昔は昆布乾燥は砂浜で行われていたが、砂の付着した昆布は売れなかったため、牧草地を砂利に変え、砂利の上で昆布を干す形態となった。

・東后エイ(東后家の先代)や浜辺浅次郎(浜辺家の先代)らが浜松で一番古い人物といわれている。

・岡本よしごろう

浜松近辺の地主で、有力な権力者であり財産家であった。長節から昆布盛まで土地を所有していたとされる。浜辺浅次郎が岡本よしごろうの秘書のような役割で、昆布採りをしていた。

・コンブ

当時は、昆布を製品として出荷していたわけではなく、戦争の火薬の用土として国に売っていた。

・組合

昔の組合は、石盛組合という名前であり、落石組合という名前になったのは昭和に入ってからである。

・軍艦

終戦前に、浜松の海上にアメリカの軍艦が来ている。

かつては、各漁師の家では馬を飼養しており、馬で昆布を移動させたり、船を引き上げたりしていた。

かつては、各漁師の家では馬を飼養しており、馬で昆布を移動させたり、船を引き上げたりしていた。

昔の漁師の生活は、7?9月のコンブ漁のみで、その他の時期は馬の飼育を行っていた。また、冬は林業へ出稼ぎに行く者もおり、馬を使って材木を運ぶなど、馬は漁師の生活に欠かせない存在だった。

しかし、車社会の到来により、こうした馬の利用はなくなり、現在は草原に放牧されている姿が見られる。

太平洋戦争末期、北海道では道東の海岸部などがアメリカの侵攻目標になるという考えのもとトーチカ、電探所、飛行場が多数作られた。この壕はこれらの防御陣地の一つで、海岸に上陸する兵を崖上から迎え撃つものと想定されている。

太平洋戦争末期、北海道では道東の海岸部などがアメリカの侵攻目標になるという考えのもとトーチカ、電探所、飛行場が多数作られた。この壕はこれらの防御陣地の一つで、海岸に上陸する兵を崖上から迎え撃つものと想定されている。

神社を守り神として集落がある。現在は年に一度9月に3日間沖止めをかけ、5集落同時に祭りをとり行っている。

神社を守り神として集落がある。現在は年に一度9月に3日間沖止めをかけ、5集落同時に祭りをとり行っている。

【浜松八幡神社の歴史】

明治35年:東后エイが、根室よりの帰り路、西和田のあたりで子供たちがおもちゃにして遊んでいたものを譲り受け、自宅の守り神として自宅裏背面傾斜地に小祀を建てて祀った。

明治42年:東后エイに地元住民より、ご神体を部落の守護神として祀る要望がある。正式に部落のご神体として迎え、新たに小祀を建立。背臥牛八幡神社となる。

昭和9年:佐々木重朗、中野憂介らにより、社殿造営。

昭和41年:集落の名前が、背臥牛という名前から浜松となった。集落の後ろが松の木で、前が浜だったため、当時の町会長中野勇八郎(中野さんの親)が浜松という名前をつけた。同時に、背臥牛八幡神社を浜松八幡神社と改名。

昭和48年9月3日:根室地方まれに見る暴風雨のため、土砂崩れがおこり、神社は崩壊したが、住民に被害は及ばず、御神体も壊れなかった。

昭和49年:浜松八幡神社再建。現在の場所に移転。

【浜松八幡神社にまつわる話】

・御神体の姿

御神体の姿を「見せるものでもないし、見るものでもない」と、部落で見た人は誰もいない。侍の形で、瀬戸か木でできているという話もある。

・御神体の夢

浜辺浅次郎がご神体の足が折れているという夢を見る。根室の金毘羅神社の前田氏に確認をしてもらうと、本当に折れており、祭りの前に修復を行った。

かつて浜松は、背臥牛と呼ばれていたが、呼びにくい呼び名であるため、浜松という名前に改名された。

かつて浜松は、背臥牛と呼ばれていたが、呼びにくい呼び名であるため、浜松という名前に改名された。

集落の前が浜で後ろが松の木で覆われているため、この名前がつけられた。

背臥牛は、アイヌ語でシュムシュムウシという。鯨油を搾った処という説もあるが、シュムは油だけではなく、偉大なという意味もあり、景観偉大なる場所との意味で呼び始めたのではないかという説もある。

窓岩が牛が臥せているようにみえるため、この呼び名がついたという地元の人の話もある。

浜松では、昆布、タコ、ホッキ、さんま、サケ・ます、ウニなど年間を通じて多様な漁が営まれている。主要な漁は昆布漁であり、浜松全戸で行われている。その他の漁の形態は各戸によって異なる。

浜松地区には、25戸の4代目、5代目の漁師たちが漁業を営んでいる。

各戸にはそれぞれ屋号を持っており、識別のために魚箱や馬に屋号の版を押していた。

気候が冷涼であるため、標高が低い丘陵地でも貴重な高山植物を確認することができる。

エゾフウロ (フウロソウ科) |

|

エゾノコギリソウ (キク科) |

エゾリンドウ (リンドウ科) |

ヒオウギアヤメ (アヤメ科) |

ハクサンチドリ (ラン科) |

|

オオバナノエンレイソウ (ユリ科) |

クロユリ (ユリ科) |

|

エゾクサイチゴ (バラ科) |

|

|

|

ユキワリコザクラ |

ユキワリコザクラ |

|

|

トウゲブキ (キク科) |

|

ネジバナ |

JR落石駅をスタート

道路沿いを歩いて行こう。車には気をつけて。

木のアーチの中を歩いて行こう。

足元には色とりどりの高山植物が花をつけ、お花畑が広がっている。

落石岬が霧の中からぽっかり浮かびあがり、蜃気楼のようになって見える。

永遠と続く断崖絶壁の上を歩いていこう。崖には近づきすぎないように十分に注意しよう。

ゴンゲン崎。海に向かってうねったように伸びている。

小さな森をめがけて歩いていこう。

馬が放牧されている姿が見える。昔は、各漁師の家には馬が飼養されていて、馬は漁師の生活には欠かせない存在だった。

トドマツの群生。風雪の影響を受けて、幹が曲がっている。

青空と広大な草原の中をまっすぐ歩いていこう。

太平洋戦争の時に、アメリカ軍が浜松の海上にやってきた。海岸に上陸する兵を迎え撃つために身を隠すための防御柵の跡が見られる。

森の中に入っていこう。この道は、かつて浜松の漁師たちが放牧している馬を取りにいくために利用された道。

森を出たら、浜松集落が一望できる見晴らしスポットをめがけて歩いていこう。

見晴らしスポットからは、浜松集落が一望できる。

ウニの養殖地も見える。

海岸へ降りていこう。傾斜が急なので、ゆっくり気をつけて降りよう。

窓岩。この岩は、浜松集落のシンボルとなっている岩。

漁港には、出漁のための船が見える。

凪屋(なぎや)食堂。「北の国から」のロケ場所として使われた。

浜松八幡神社。この神社は、集落の守り神となっている。

浜松海岸。根室十景の一つとなっている。この海岸で、ドラマ「北の国から」やドラマ「弟」の撮影ロケが行われた。